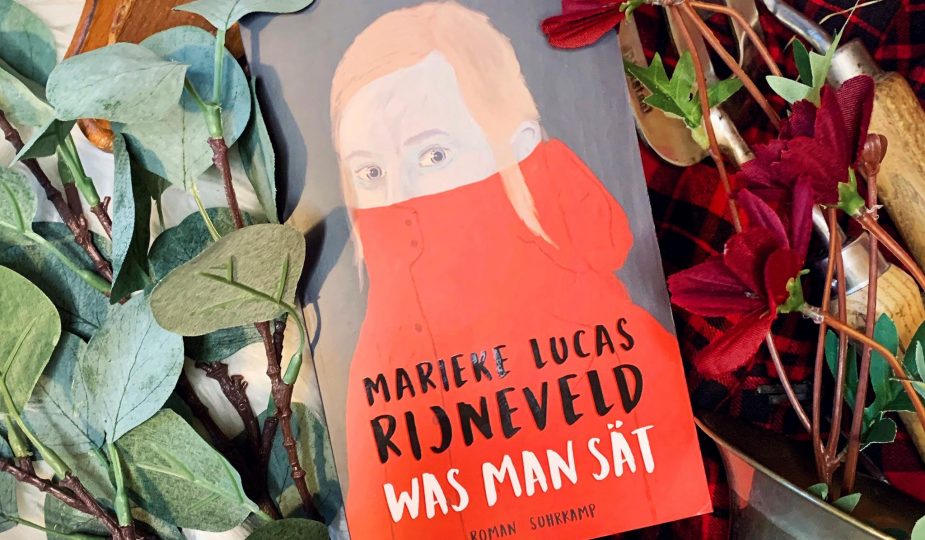

Was man sät (Marieke Lucas Rijneveld)

Es ist kurz vor Weihnachten, als Jas ihren Vater verdächtigt, ihr liebstes Kaninchen zu mästen, um es als Weihnachtsmahl zu verspeisen. Um den Tod des Kaninchens zu verhindern, bittet sie Gott, stattdessen ihren älteren Bruder Matthies zu sich zu nehmen. Als dieser nur wenige Stunden später im Eis einbricht und stirbt, ist nichts mehr wie zuvor. Davon überzeugt, dass der Tod des Kindes eine Strafe Gottes sein muss, flüchten sich Jas, ihre Geschwister Hanna und Obbe, sowie die Eltern in ihre ganz eigenen Probleme. Die Mutter isst kaum noch, der Vater sieht nichts anderes mehr als seine Rinderzucht, die wenig später von einer Seuche befallen wird. Jas leidet an Verstopfungen, entwickelt eine irrationale Angst vor Krankheit und Tod und will die Jacke, die sie am Tag von Matthies Tod trug, nicht mehr ausziehen. Mit den Geschwistern entdeckt sie eine fragile Welt zwischen Kind- und Erwachsenensein, in der die drei Heranwachsenden nach ihren eigenen Regeln spielen.

Ganz, ganz schwierig finde ich es, für meinen Leseeindruck die passenden Worte zu finden. Die ersten die mir da in den Sinn kommen sind: verstörend, eindringlich, irritierend. Wir begleiten hier die zwölfjährige Jas, die aus der Ich-Perspektive den Alltag der Familie nach dem Tod des Bruders schildert, eine Familie, die streng gläubig ist und an der Entfernung, die sich zwischen ihnen ausbreitet, zu zerbrechen droht. Für mich war es eine Geschichte der Verwahrlosung, eine Geschichte des Entdeckens und der Neugierde. Die Geschwister, die größtenteils sich selbst überlassen sind, machen ihre erwachende Sexualität zu einem Spiel, dass heftig, teils inzestuös anmutet. Sie testen nach der Suche nach sich selbst Grenzen aus, die in Szenen ausarten, die ich oft verstörend fand. Spätestens als der Vater seiner, an Verstopfung leidenden Tochter, anstatt mit ihr zum Arzt zu gehen, eigenhändig Seifenstücke in den Hintern schiebt, fragte ich mich, was genau ich hier eigentlich gerade lese. Trotz des Ekels und der Irritation übte das Buch einen gewissen Sog aus, sind die Beschreibungen packend und atmosphärisch zugleich. Auf eben verstörende Weise wird hier eine dysfunktionale Familie skizziert, die nach dem Tod des Kindes das Trauma nicht verarbeiten kann und deren Mitglieder in verschiedene Extreme abgleiten. Ich kann und will hier kein finales Urteil fällen, so unsicher lässt mich Was man sät am Ende zurück.